Triumph der Hausarbeiterinnen

Der „Triumph der Hausarbeiterinnen“ ist eine Installation, die als Teil der Ausstellung „Das Potosí-Prinzip“ 2010/2011 im Berliner Haus der Kulturen der Welt zu sehen war. Ich habe sie mit einer Gruppe organisierter Hausarbeiterinnen und dem Künstler Stephan Dillemuth in Madrid realisiert. Sie besteht aus einem Bild mit Rädern und Zahnrädern, einer performativen Arbeit bzw. einem daraus entstandenen Video sowie diversen Requisiten, Texten, Fotos und Bühnenelementen der Performance.

Alle aktuellen Arbeiten der Ausstellung „Das Potosí-Prinzip“ beziehen sich auf historische Bilder. In unserem Fall ist dies der „Triunfo del nombre de Jesus“, gemalt 1703 bis 1706 von Juan Ramos. Das Bild befindet sich in der Kirche des Ortes Jesus de Machaca in der Nähe von La Paz, Bolivien, konnte aber nicht ausgeliehen werden, da im letzten Jahr vier kleine Bilder aus der Kirche gestohlen wurden.

Das Motiv des Triumphwagens ist seit seiner Entstehung ein politisches und ist als solches auch nach Lateinamerika exportiert worden. Dort waren Bilder das wichtigste Medium der Missionierung und etablierten zudem eine europäische Hegemonie der Zeichen. In Lateinamerika verlässt der Triumphwagen erneut die Malerei und verselbständigt sich als Bestandteil von Festen und Straßenumzügen.

Dieser „Triumph des Namen Jesu“ zeigt einen Triumphwagen mit mehreren Etagen, auf dem die Kirchenväter, die Apostel und Propheten der katholischen Kirche abgebildet sind. Ganz oben steht die Eucharistie. Gezogen wird der Wagen von den vier Evangelisten. Ihre Schärpen führen scheinbar in das Maul der Schlange/des Leviathans. Oberhalb des Wagens sehen wir Ignatius von Loyola, den Gründer des (für die Missionierung Lateinamerikas außerordentlich wichtigen) Jesuitenordens und hinter ihm mit der Bibel in der Hand Johannes den Täufer. Auf der Fahne sitzen die Allegorien von Kirche, Glauben und Gerechtigkeit. Am Ende des Wagens sehen wir den Stammbaum Jesu: Unten Abraham oder Josua mit einem Schofar (das Horn, das die Mauern Jerichos zum Einsturz brachte), König David oder Salomon und schließlich Maria und das Jesuskind. Unter dem Wagen aber sind vier Frauengestalten zu sehen – Allegorien der vier Kontinente. Eine besonders viel diskutierte Frage beim Betrachten des Bildes aus Jesus de Machaca war, wer denn eigentlich den Wagen bewegt: Sind es die vier Evangelisten vor dem Wagen, ist es die Sirene, die sich um den Wagen windet, oder sind es die vier Personen unter dem Wagen, die mit ihren Händen seine Räder bewegen?

In den reichen Ländern gibt es zurzeit einen Boom an bezahlter Haus- und Pflegearbeit. Immer mehr ältere Menschen, Kinder oder Menschen mit Behinderung werden von bezahlten Hausarbeiterinnen versorgt, die meist unter prekären Bedingungen, d.h. ohne Vertrag und Aufenthaltsrecht, arbeiten. In den letzten Jahren ist so ein neuer Typus weiblicher Migration entstanden. Die Arbeitsmigrantinnen tragen nicht unerheblich zum wirtschaftlichen Überleben ihrer Heimatländer (und zum wirtschaftlichen Wachstum in den Ländern, in denen sie arbeiten) bei – und, indem sie ihre Familien zurücklassen, zur Entstehung von globalen Care Chains. Als umkämpftes politisches Terrain bringt Care Work zudem neue vergeschlechtlichte Subjektivierungen und Hierarchien, Begehren und Widerstände hervor.

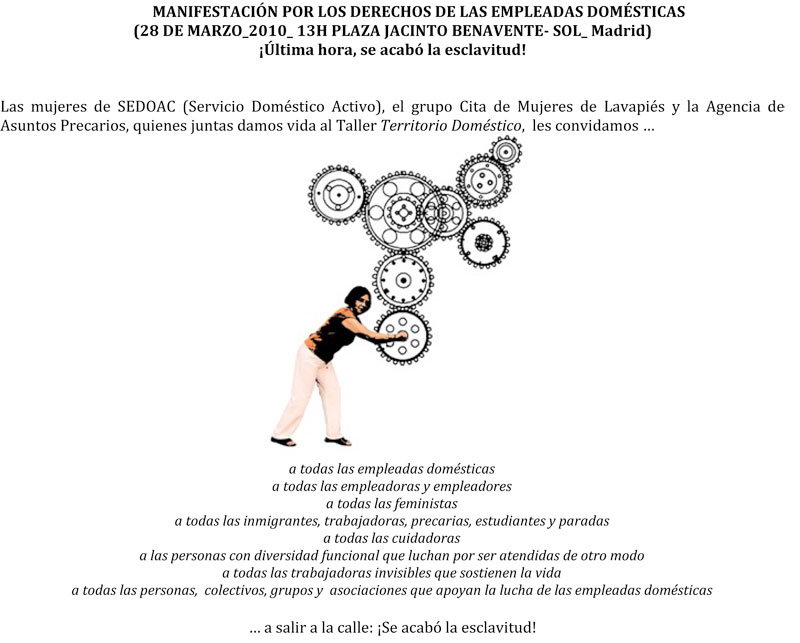

2008 habe ich auf einer Konferenz zum Thema Care Work die Hausangestellte Rafaela kennengelernt. Sie berichtete u.a., wie Frauen aus ihrer Gruppe sich als Anwältinnen ausgaben, um den ausstehenden Lohn einer gekündigten Kollegin mit irregulärem Aufenthalt einzutreiben. Mit Erfolg. Die Frauen, die meisten von ihnen Latinas, haben sich 2006 als unabhängiger Verein Sedoac (Aktive Hausarbeit) gegründet. Territorio Doméstico ist ein konstruktiver Ort im selbstorganisierten feministischen Zentrum Eskalera Karakola in Madrid. Hier treffen sich einmal im Monat Frauen und Kollektive mit unterschiedlichen Nationalitäten und Erfahrungen, die als Hausangestellte arbeiten oder auf andere Weise mit dem Thema Haus- und Pflegearbeit verbunden sind. Zusammen und mit anderen Gruppen kämpfen Sedoac und Territorio Doméstico für die rechtliche Gleichstellung der Hausarbeit mit anderer Arbeit, gegen Prekarisierung und für die Rechte der Arbeiterinnen, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus.

Ich fuhr im Herbst 2009 nach Madrid, lernte die Gruppe kennen und führte mehrere Gespräche, die als Grundlage für die spätere szenische Arbeit dienten.

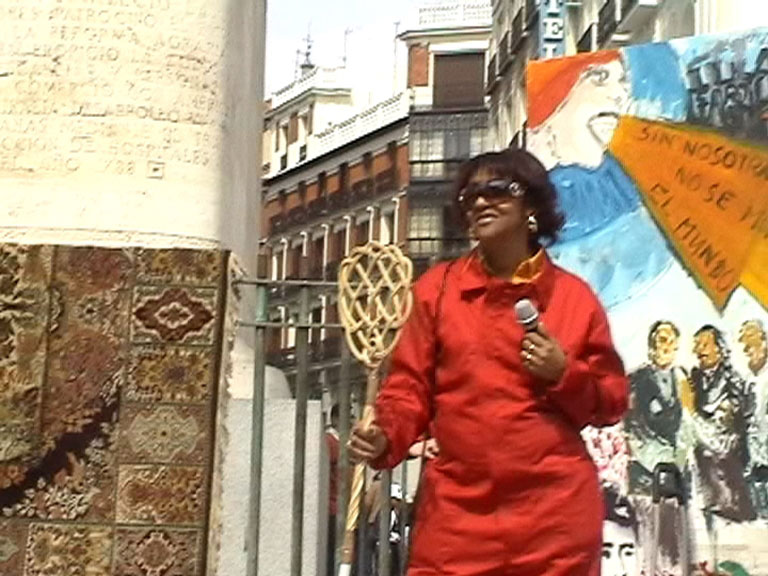

Im Februar und März 2010 arbeitete ich mit sechs Hausangestellten an vier Szenen, die die spezifischen Bedingungen des Alltags der Domestic Worker thematisieren: Migration, prekäre Arbeitsbedingungen, Ausbeutung und irregulärer Aufenthalt. Grundlage der Szenen waren Gespräche und Improvisationen. Da die Szenen im Rahmen des „Internationalen Aktionstags der Hausangestellten“ im Zentrum Madrids, also auf der Straße, aufgeführt wurden, suchten wir nach einer Form, die klar und ohne viel Worte verständlich war: Agit Prop. Die kurzen Szenen, in denen Domestic Worker von Unterdrückung und Widerstand in ihrem Alltag berichten, wurden dem Demonstrationspublikum frontal und unmissverständlich agitatorisch präsentiert und fügten sich in den Ablauf der Demo ein, z.B. wurde das Abschluss-Statement im Anschluss an die letzte Szene vor Reiterdenkmal, Bild und Teppich (der als Bühne diente und hier ausgeklopft wurde) auf der Plaza del Sol gehalten.

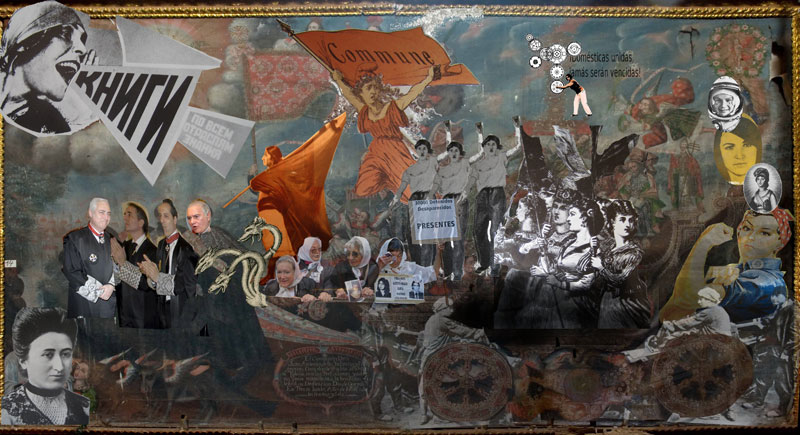

Ein sehr wichtiger Teil der Performance war ein rollendes Bühnenbild, das wir auf Fahrradräder montierten und auf dessen Fläche sich ein System von Zahnrädern bewegt, die durch die Bewegung des Wagens betrieben werden. Die Gruppe Territorio Doméstico, Stephan Dillemuth und ich malten es zusammen an einem Sonntag mit Brathähnchen und Cola.

Gemeinsam mit den Frauen überlegten wir im Vorfeld des Aktionstags die Umdeutung des Bildes aus Jesus de Machaca. Ein Zwischenschritt war diese Collage, auf der diverse „Revolutionärinnen“ / Ikonen der Frauen- und Arbeiterbewegung abgebildet sind – und die vielköpfige Hydra statt des Leviathans, die die Richter der Audiencia Nacional angreift, des Zentralgericht Spaniens, dessen Richter nach wie vor faschistisch sind und sowohl den Korruptionsfall „Caso Gürtel“, in den die konservative Partei Spaniens verstrickt ist, gedeckt haben, als auch die Umsetzung der Erinnerungsgesetze – zuletzt durch die Absetzung des Richters Garzón ¬– verhindern.

Einer der Slogans der Gruppe, der auch auf dem Bild zentral ist, heißt: „Ohne uns bewegt sich die Welt nicht“. Denn Reproduktionsarbeit als zentrales Element der Gesellschaft ist mit allen anderen Produktionsbereichen verzahnt, seien das Firmen, Universitäten, Militär oder Karrierefrauen. Alle sind letztlich abhängig von der schlecht bezahlten Arbeit dieser Frauen aus Spaniens ehemaligen Kolonien. Um dieses Prinzip zu visualisieren und um Hausarbeit in der Gesellschaft sichtbar zu machen, haben die Frauen ihre eigenen Symbole entwickelt, die auf Flyern, Plakaten und letztlich auch auf dem gemeinsam gemalten Bild zentral sind: Ein System von Zahnrädern, das von einer Hausarbeiterin bewegt wird. Dem Bilderschatz der klassischen Arbeiterbewegung verpflichtet, tritt hier die Hausarbeit an die zentrale Stelle der Fabrikarbeit.

Verzahnt wird mit dieser Arbeit das historische und das aktuelle System des Kolonialismus. Und es deutet auf die Macht derjenigen unter den Rädern hin, ohne die die Welt ins Stocken geriete.

Vortrag im Rahmen der Arbeitstage zur Ausstellung „Das Potosi-Prinzip“, Haus der Kulturen der Welt, Berlin, 8. und 9. Oktober 2010